A importância desta guerra reside também no fato de ter envolvido quase todos os Estados gregos, além de ter registrado um número sem precedentes de homens em armas e um elevado consumo de recursos materiais. O poder naval foi fundamental, num teatro de operações onde tal se justificava, pois desenrolou-se entre a Ásia Menor e a Sicília. Anteriormente, as guerras tinham um caráter estival, de curta duração, com alguns rencontros de infantaria (hoplitas) e poucos combatentes, sem grandes estratégias e investimentos logísticos, com um carácter simples e com o seu fim a depender de cadências pela fome ou fuga de uma facção. A Guerra do Peloponeso foi diferente: grandes blocos de Estados, várias áreas de combate, com estratégia definida e dependendo da ação de Esparta ou Atenas - uma, potência terrestre; a outra, naval e detentora de um império financeiro e comercial.

Essencialmente foi uma guerra para controlar aquela parte do mundo, onde tinha o maior comercio marítimo antes de cristo..

terça-feira, 9 de fevereiro de 2016

Terceiro período: 412-404 a.C. Guerra do Peloponeso

O terceiro período começou em 412 a.C.; a fortificação de Decélia, na Ática, pelos espartanos, e revoltas generalizadas entre seus aliados pressionaram Atenas, que havia perdido grande parte de sua frota na Sicília e estava falida e atormentada por convulsões políticas. Apesar disso e graças, em grande parte, a Alcibíades, nomeado estratego das forças atenienses, a sorte de Atenas ressurgiu, com vitórias navais em Cinosema (411 a.C.), e Cícico ou Cízico (410 a.C.), e com a reconquista de Bizâncio (408 a.C.).

Houve mais uma vitória em Arginuse, em 406 a.C. Os espartanos aliaram-se aos Persas em troca do financiamento de uma frota de navios para invadir Atenas, deixando, assim, o caminho livre para que os medos conquistassem as colônias gregas da Jônia (Ásia Menor). A partir de então, os espartanos, ajudados pelo ouro dos persas e pelas habilidades estratégicas e táticas do espartano Lisandro alteraram a balança. A tomada de Lâmpsaco, o triunfo na Batalha de Egospótamos (405 a.C.), perto do rio Egospótamos, e o controle do Helesponto pelos espartanos subjugaram Atenas, pela fome. Esparta venceu a Guerra do Peloponeso após a rendição de Atenas em abril de 404 a.C. As condições de paz foram desastrosas para a cidade de Atenas, enquanto Esparta se convertia no centro hegemônico da Grécia.

Seguiu-se imediatamente um golpe oligárquico em Atenas, apoiado por Esparta [2] . A oligarquia, com o apoio das tropas espartanas, tomou o poder dos democratas. Esse governo ficou conhecido como Tirania dos Trinta, porque era formado por trinta oligarcas. A Tirania dos Trinta dissolveu a Confederação de Delos e entregou o resto da frota Ateniense a Esparta. A democracia foi restabelecida em 403 a.C..

Segundo período: 415-413 a.C. Guerra do peloponeso

O segundo período foi de 415 a 413 a.C. A trégua, que deveria se prolongar durante cinqüenta anos, durou somente seis. Alcibíades liderou um movimento de oposição aEsparta no Peloponeso; suas esperanças esvaneceram-se com a vitória de Esparta em Mantineia, em 418 a.C. A saída para a crise do sistema democrático era uma grande vitória militar contra a Liga do Peloponeso. Assim, em 415 a.C. foi preparada uma grande e poderosa esquadra, comandada por Alcibíades, para atacar a cidadesiciliana de Siracusa (na Magna Grécia) e outras regiões da península Itálica, colônias de onde provinham os alimentos para Esparta e seus aliados. Alcibíades, principal defensor da expedição à Sicília (415-413 a.C.) foi acusado de impiedoso por seus adversários políticos em Atenas. Alcibíades, então, fugiu para Esparta e traiu os atenienses.

Esparta enviou então um poderoso exército para a Sicília, o que resultou num completo desastre para Atenas. A frota e o exército atenienses foram desbaratados pelas forças espartanas diante de Siracusa. Dá-se aí o ponto de viragem da Guerra do Peloponeso, apesar da derrota ter acontecido por um triz, mercê de uma chefia fraca aquando da invasão da Sicília, traduzindo o claro declínio político e militar surgido com a morte de Péricles. Os historiadores vêem no desaparecimento deste a razão do desastre ateniense, gorando-se a união da Hélade em torno de Atenas.

Na cidade de Atenas, tomou o poder um grupo oligárquico partidário da paz. Mas a sublevação da armada de guerra, desejosa de reiniciar o conflito, forçou o restabelecimento da democracia e, com ela, a continuação da guerra.

Na invasão de Siracusa pelas forças atenienses, não foi um exército espartano que iniciou a derrocada da frota, mas sim, apenas um general, Gilippo, pois os espartanos não tinham força naval suficientes para transportar um exército para o além-mar de Siracusa. Portanto, a tática espartana não foi enviar forças armadas para seus aliados, mas enviar um exemplo de coragem e habilidade bélica. O general Gilippo treinou e disciplinou a grandiosa força siracusana com estratégias militar, sendo possível expulsar os atenienses e encurralá-los, sem suprimentos e com a frota avariada, no litoral.

Primeiro período: 431-421 a.C. Guerra do Peloponeso

Corcira, colônia de Corinto, ponte natural entre a Grécia e o Ocidente, queria celebrar com Atenas uma aliança, que daria condições de dominar o comércio com o Ocidente. Corinto era aliada de Esparta, o que implicava que Córcira alinhasse nessa aliança.

Segundo Cláudio Eliano, o motivo da guerra foi o Decreto Mégaro,[1] proposto por Péricles, que se assemelhava a um embargo comercial moderno. De acordo com as provisões do decreto, os comerciantes de Mégara ficariam banidos do mercado de Atenas e dos portos de seu 'império'. Este banimento sufocou a economia mégara e desgastou a paz já frágil entre Atenas e Esparta, aliada de Mégara.

As cidades de Esparta, Corinto, Tebas e Mégara aliaram-se contra Atenas e seus aliados. Na primavera de 431 a.C. - no Outono e no Inverno não se combatia -, Tebas, aliada de Esparta na Grécia Central, atacou Plateia, antiga aliada de Atenas, dando início à Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e envolveu quase todas as cidades-estados gregas, provocando o enfraquecimento da Grécia.

De 431 a 421 a.C., os beligerantes devastaram reciprocamente seus respectivos territórios sem chegarem a alcançar êxitos decisivos.

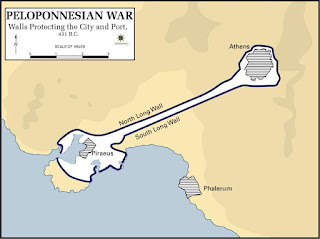

Esparta invadiu a Ática com seus aliados em 431 a.C. Péricles, avaliando corretamente a superioridade do exército terrestre de Esparta, convenceu os atenienses a refugiar a população do território da polis ateniense dentro das longas muralhas que ligavam Atenas a seu porto, o Pireu, e a evitar uma batalha em terra com o superior exército espartano. Atenas confiava em sua frota de trirremes para invadir o Peloponeso e proteger seu império e suas rotas comerciais, mas foi gravemente surpreendida pela deflagração de uma epidemia - conhecida como Peste do Egito - em 430 a.C., que matou cerca de um terço da população da superpopulosa Atenas, inclusive Péricles. Isso afetou o moral dos aliados de Atenas e provocou uma frustrada rebelião da ilha de Lesbos contra a hegemonia da cidade ática. Apesar disso, a frota teve boa performance e foi estabelecida uma trégua de um ano, em 423 a.C.

O resultado das lutas foi variável nos anos seguintes. Na batalha de Anfípolis, no ano 422 a.C., morreram os chefes dos dois exércitos inimigos, o ateniense Cléon e o espartanoBrásidas. A Cléon, defensor da continuidade da guerra a todo custo, sucedeu Nícias. A guerra estava equilibrada e as cidades beligerantes desgastadas. Por isso, esse primeiro período foi encerrado em 421 a.C. pelo Tratado de Nícias, que garantia a paz durante cinquenta anos. Aproveitando-se disso, as cidades aliadas a Atenas procuraram se libertar de sua opressão, ameaçando todo o sistema democrático que se apoiava na cobrança de tributos.

Guerra do Peloponeso

A guerra do Peloponeso foi um conflito armado entre Atenas (centro político e civilizacional do mundo ocidental no século V a.C.) e Esparta (cidade-Estado de tradição militarista e costumes austeros), de 431 a 404 a.C. Sua história foi detalhadamente registrada por Tucídides e Xenofonte. De acordo com Tucídides, a razão fundamental da guerra foi o crescimento do poder ateniense e o temor que tal despertava entre os espartanos. A cidade de Corinto foi especialmente atuante, pressionando Esparta a fim de que esta declarasse guerra contra Atenas.

Antecedentes

As relações entre Atenas e Esparta eram tensas, ainda que formalmente amigáveis durante as Guerras Médicas, mas deterioraram-se a partir de 450 a.C., com lutas frequentes e tréguas cíclicas, tudo pela disputa da hegemonia grega.

Atenas, dominando politicamente a Liga de Delos (também chamada de Liga Marítima Ateniense), controlava o comércio marítimo com a sua poderosa frota, desfrutando igualmente de uma boa situação financeira.

Liga de Delos com uma confederação de cidades, a Liga do Peloponeso, que reunia, além da importante cidade marítima de Corinto, as cidades do Peloponeso (península no sul da Grécia) e da Grécia central. O crescente poderio e a riqueza inigualável de Atenas alarmava Esparta, como dizia Tucídides. A guerra era assim inevitável, como pensava Péricles, que acumulou uma notável reserva financeira para suportar um conflito em larga escala. No ano de 445 a.C., ainda se chegou a um acordo de paz que deveria durar trinta anos. Todavia, as alianças estavam feitas, e aí residia o detonador da guerra. Mas o acordo de paz não durou, e assim chegou a decadência de toda a Grécia.

Batalha de Maratona

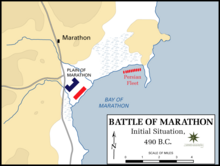

A batalha de Maratona (em grego: Μάχη τοῡ Μαραθῶνος; transl.: Māche tou Marathōnos) ocorreu durante a Primeira Guerra Médica, em setembro de 490 a.C., numa planície a leste de Atenas.

Milcíades, avisado do desembarque persa, incumbiu os atenienses a fazerem frente. Enviaram Fidípides a Esparta para solicitar ajuda, correndo cerca de 200 quilômetros em menos de um dia a pé. Os espartanos prometeram enviar ajuda, mas argumentaram que, por razões religiosas (já que se encontravam no nono dia do mês lunar), não poderiam fazê-lo antes de seis dias. Milcíades não podia esperar tanto tempo, e se lançou ao ataque contra os persas com os efetivos que dispunha.

O número de atenienses flutuava provavelmente entre dez e quinze mil combatentes, e as forças persas entre vinte e trinta mil. Heródotodiz que os persas tinham seiscentos barcos, se bem que outros autores gregos aumentam as forças inimigas até um milhão de efetivos, dado exagerado e inverossímil. Os gregos cercaram os persas, que responderam com uma chuva de flechas, levando os gregos a precipitarem contra o inimigo, e forçando a disposição em formações fechadas, impedindo o uso da cavalaria.

Esta ação foi determinante, pois os persas não podiam fazer muito contra as largas lanças das forças gregas preparadas para um combate corpo a corpo, já que seus arcos não os serviam, e as espadas, punhais e espadas curtas não podiam fazer grande dano aos gregos protegidos com couraça. Os persas ofereceram grande resistência, conseguindo romper em um momento o cerco grego, mas logo foi reagrupado, e estes os fizeram recuar até o local do desembarque, onde se deu a última parte do combate.

Os atenienses capturaram sete barcos, mas eram insuficientes para impedir a retirada do exército inimigo, que foi totalmente massacrado. Do lado persa houve cerca de 6000 baixas, e pelos atenienses morreram 192 hoplitas. As tropas persas, derrotadas, regressaram à Ásia, mas isto não significava que o problema estava solucionado entre persas e gregos, pois logo ocorreria uma nova guerra.

Michel de Montaigne

Vida e obra[editar | editar código-fonte]

Montaigne nasceu no Castelo de Montaigne, em Saint-Michel-de-Montaigne, após seu nascimento, o pai entregou-o a uma enfermeira de uma aldeia vizinha e veio com três anos de volta para a família.[2] Seu pai lhe deu um tutor alemão que lhe falava somente em latim. Assim, o latim era quase a língua materna de Montaigne. Este tinha um espírito por um lado vigilante e metódico e por outro, aberto às novidades. Após estes estudos enveredou pelo Direito. Exerceu a função de magistrado primeiro em Périgueux (de 1554 a 1570) depois em Bordéus onde travou profunda amizade com La Boétie.[2]

Retirou-se para o seu Castelo de Montaigne quando tinha 34 anos para se dedicar ao estudo e à reflexão. Levou nove anos para redigir os dois primeiros livros dos Essais. Depois viajou pela primeira vez por Alemanha, Suíça e Itália durante dois anos (1580-1581). Faz o relato desta viagem no livro Journal de Voyage, que só foi publicado pela primeira vez em 1774.

Foi presidente da Câmara de Bordéus durante quatro anos. Regressou ao seu castelo e continuou a corrigir e a escrever os Essais, tendo em vista o estilo parisiense de exposição doutrinária. Os seus Ensaios compreendem três volumes (três livros) e vieram a públicoem três versões: Os dois primeiros em 1580 e 1588. Na edição de 1588, aparece o terceiro volume. Em 1595, publica-se uma edição póstuma destes três livros com novos acrescentos.[3]

Seus Essais são principalmente autorretratos de um homem, mais do que o autorretrato do filósofo. Montaigne apresenta-se-nos em toda a sua complexidade e variedade humanas. Procura também encontrar em si o que é singular. Mas ao fazer esse estudo de auto-observação acabou por observar também o Homem no seu todo. Por isso, não nos é de espantar que neles ocorram reflexões tanto sobre os temas mais clássicos e elevados ao lado de pensamentos sobre a flatulência. Montaigne é assim um livre pensador, um pensador sobre o humano, sobre as suas inconsistências, diversidades e características. E é um pensador que se dedica aos temas que mais lhe apetecem, vai pensando ao sabor dos seus interesses e caprichos.[4]

Se por um lado se interessa sobremaneira pela Antiguidade Clássica, esta não é totalmente passadista ou saudosista. O que lhe interessa nos autores antigos, especialmente os latinos mas também gregos, é encontrar máximas e reflexões, que o ajudem na sua vida diária e na sua auto-descoberta. Montaigne tenta assim compreender-se, através da introspecção, e tenta assim compreender os homens.

Montaigne não tem um sistema. Não é um moralista, nem um doutrinador. Mas não sendo moralista, não tendo um sistema de conduta, uma moral com princípios rígidos, é um pensador ético. Procura indagar o que está certo ou errado na conduta humana. Propõe-se mais estudar pelos seus ensaios certos assuntos do que dar respostas. No fundo, Montaigne está naquele grupo de pensadores que estão a perguntar em vez de responder, e é na sua incerteza em dar respostas, que surge um certo cepticismo em Montaigne[5] . Como não está interessado em dar respostas apriorístico tem uma certa reserva em relação a misticismos e crenças. É de notar um certo alheamento em relação ao Cristianismo e às lutas de religião que se viviam em França na época.[2] Embora não deixe de refletir em assuntos como a destruição das Novas Índias pelos espanhóis. Ou seja, as suas reflexões visam os clássicos e a sua própria contemporaneidade. Tanto fala de um episódio de Cipião como fala de algum acontecimento do seu século como fala de um qualquer seu episódio doméstico.[6]

O facto de ter introduzido uma outra forma de pensar através de de ensaios, fez com que o próprio pensamento humano encontrasse uma forma mais legítima de abordar o real. A verdade absoluta deixa de estar ao alcance do homem, sendo doravante, possível tão-somente uma verdade (?) por aproximações.

Registre-se que Michel de Montaigne foi tio pelo lado materno de Santa Joana de Lestonnac.

Os afetos - o desejo, a alegria e a tristeza de SPINOZA

Os corpos se individualizam em razão do movimento e do repouso, da velocidade e lentidão e não em função de alguma substância particular (escólio 1 da prop. 13 da parte 2 da Ética), e a identidade individual através do tempo e da mudança consiste na manutenção de uma determinada proporção de movimento e repouso das partes do corpo (prop. 13 da parte 2 da Ética). O corpo humano é um complexo de corpos individuais, e é capaz de manter suas proporções de movimento e de repouso ao passar por uma ampla variedade de modificações impostas pelo movimento e repouso de outros corpos. Essas modificações são o que Espinoza chama de afecções[7] .

Uma afecção que aumenta a capacidade do corpo de manter suas proporções características de movimento e repouso aumenta a potência de agir e tem, em paralelo, na mente, uma modificação que aumenta a potência de pensar. A passagem de uma potência menor para uma maior é o afeto de alegria (definição dos afetos, parte 2 da Ética). Uma afecção que diminui a potência do corpo de manter as proporções de movimento e repouso diminui a potência de agir e tem, em paralelo, na mente, uma diminuição da potência de pensar. A passagem de uma potência maior para uma menor é o afeto de tristeza. Já uma afecção que ultrapassa as proporções de movimento e repouso dos corpos que compõe o corpo humano destrói o corpo humano e a mente (morte).

Os indivíduos (mentes e corpos) se esforçam em perseverar em sua existência tanto quanto podem (prop. 6 da parte 3 da Ética). Eles sempre se esforçam para ter alegria, isto é, um aumento de sua potência de agir e de pensar, e eles sempre se opõem ao que lhes causa tristeza, ou seja, aquilo que diminui sua capacidade de manter as proporções de movimento e repouso características de seu corpo. O esforço por manter e aumentar a potência de agir do corpo e de pensar da mente é o que Espinoza chama de desejo(conatus).

SPINOZA

Spinoza defendeu que Deus e Natureza eram dois nomes para a mesma realidade, a saber, a única substância em que consiste o universo e do qual todas as entidades menores constituem modalidades ou modificações. Ele afirmou que Deus sive Natura ("Deus ou Natureza" em latim) era um ser de infinitos atributos, entre os quais a extensão(sob o conceito atual de matéria) e o pensamento eram apenas dois conhecidos por nós.

A sua visão da natureza da realidade, então, fez tratar os mundos físicos e mentais como dois mundos diferentes ou submundos paralelos que nem se sobrepõem nem interagem mas coexistem em uma coisa só que é a substância. Esta formulação é uma solução muitas vezes considerada um tipo de panteísta e de monismo, porém não por Espinosa, que era um racionalista, por Extensão se teria um acompanhamento intelectual do Universo, como define ele em seu conceito de "Amor Intelectual de Deus".

Spinoza também propunha uma espécie de determinismo, segundo o qual absolutamente tudo o que acontece ocorre através da operação da necessidade, e nunca dateleologia. Para ele, até mesmo o comportamento humano seria totalmente determinado, sendo então a liberdade a nossa capacidade de saber que somos determinados e compreender por que agimos como agimos. Deste modo, a liberdade para Spinoza não é a possibilidade de dizer "não" àquilo que nos acontece, mas sim a possibilidade de dizer "sim" e compreender completamente por que as coisas deverão acontecer de determinada maneira. [6]

A filosofia de Spinoza tem muito em comum com o estoicismo, mas difere muito dos estóicos num aspecto importante: ele rejeitou fortemente a afirmação de que a razão pode dominar a emoção. Pelo contrário, defendeu que uma emoção pode ser ultrapassada apenas por uma emoção maior. A distinção crucial era, para ele, entre as emoções activas e passivas, sendo as primeiras aquelas que são compreendidas racionalmente e as outras as que não o são.

Pincipais Filosofos Brasileiros e Suas teses.

Jose Osvaldo De Meira Penna, embaixador e ensaísta

José Osvaldo de Meira Penna nasceu no Rio de Janeiro a 14 de março de 1917. Concluiu o Curso de Direito na Universidade dessa cidade, em 1939. Ingressou por concurso na carreira diplomática em 1938, tendo permanecido nela durante mais de quarenta anos, até sua aposentadoria, ocorrida em 1981. Cursou estudos complementares na Universidade de Columbia (New York), no Instituto Jung de Psicologia (Zurich) e na Escola Superior de Guerra (Rio de Janeiro).

Os primeiros anos de sua vida diplomática foram vividos em Calcutá, Xanghai, Ankara e Nandjing. Quando da sua primeira permanência na China foi surpreendido pela guerra (1942) e assistiu posteriormente ao colapso do regime nacionalista chinês. Desempenhou funções diplomáticas também em Costa Rica, no Canadá e na Missão Brasileira junto às Nações Unidas, de onde regressou ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, onde chefiou a Divisão Cultural, no período compreendido entre 1956 e 1959. Foi embaixador na Nigéria, Secretário-Geral Adjunto do Ministério das Relações Exteriores para a Europa Oriental e a Ásia e embaixador em Israel no período compreendido entre 1967 e 1970. Ocupou também o cargo de Assessor do Ministro da Educação e Cultura. Desempenhou as funções de embaixador na Noruega, no Equador e na Polônia, cargo com o qual encerrou a sua carreira diplomática. Depois de aposentado, Meira Penna ingressou no magistério, como professor vinculado ao Departamento de Relações Internacionais e Ciência Política da Universidade de Brasília. Desde fins da década de sessenta desenvolve ampla e combativa atividade jornalística, sendo colaborador de importantes diários brasileiros como O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde (São Paulo), Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), e outros. Em 1986 criou, junto com alguns intelectuais de inspiração liberal, a Sociedade Tocqueville, entidade da qual ainda é o Presidente. Preside, também, o Instituto Liberal de Brasília e é membro ativo da Sociedade Mont Pélérin.

Meira Penna é um dos mais importantes e polêmicos ensaístas brasileiros. Os seus livros, ensaios e artigos cobrem ampla gama de assuntos. A sua produção intelectual pode ser aglutinada ao redor de três grandes centros de interesse: a história, a filosofia (notadamente a dedicada à reflexão sobre a política e a ética pública) e a sociologia. No campo da história, sobressaem as seguintes obras: Shangai, O sonho de Sarumoto e Quando mudam as capitais. No terreno da filosofia, pode-se mencionar vários títulos como por exemplo: Elogio do burro, O Evangelho segundo Marx, Opção preferencial pela riqueza, Decência já, O espírito das Revoluções e A Ideologia do século XX. No campo sociológico, as suas obras mais representativas são: Política externa: Segurança & Desenvolvimento, Psicologia do subdesenvolvimento, Em berço esplêndido, O Brasil na idade da razão, O Dinossauro e Utopia brasileira.

(José Luis Gómez-Martínez)

Gustavo Corção, escritor e pensador

“Agora, ali, além disso, eu descobria que aquela idéia que eu tinha formado de Gustavo Corção, através de pessoas hostis a ele, era inteiramente falsa. Ele era um homem boníssimo, talvez impulsivo e arrebatado nos seus impulsos, mas de uma bondade que transparece à primeira aproximação, nos seus olhos pequenos, azuis, vivos, risonhos, inteligentes e que — por mais estranho que isso possa parecer a quem não o conhece ou não gosta dele, de longe — são olhos de menino.

Ele não tem nada de intratável: apenas é um homem de princípios, corajoso e inflexível quando sustenta os princípios que julga certos. Mas com as pessoas, não. Se ele descobre que temos outras idéias mas, ao mesmo tempo, descobre que sustentamos essas idéias não por má-fé ou covardia, e sim por convicções — que podem estar erradas, mas são leais e firmes como as dele — discorda, mas respeita-nos e não nos nega a sua amizade.”

(ARIANO SUASSUNA, escritor, teatrólogo, do Conselho Federal de Cultura.)

"Expliquei-lhe que tudo em Corção é amor; poucas pessoas conheço com tanta vocação, tanto destino, para o amor. O que parece ódio, nos seus escritos, é ainda amor. Amor que assume a forma das grandes e generosas procelas.

Bate forte, muitas vezes. Mas sempre por amor. Está fatalmente ao lado da pessoa e contra a antipessoa. É a luta que o apaixona. Todos os dias, lá vai ele atirar o seu dardo contra as hordas da antipessoa. Eis o que eu repeti para o meu amigo das esquerdas: - o Corção tem um coração atormentado e puro de menino.

Quem o sabe ler, percebe em todos os seus escritos o pai de Rogério, sempre o pai de Rogério, querendo salvar milhões de filhos, eternamente."

(NÉLSON RODRIGUES, 0 Óbvio Ululante, 1968, pp. 164-166)

“O equilíbrio no julgamento dos problemas humanos, aquilo que os ingleses chamam de sound judgement, é um dos dotes da personalidade de Corção. Decorre do caráter quase universal de sua cultura. Cultura literária, cultura humanística, cultura matemática e física, conhecimento da técnica, capacidade de meditar, tudo isso, ajudado por esse dom precioso que se chama de 'bom senso' ou equilíbrio mental, faz com que, ao se defrontar com qualquer problema, seja ele humano, técnico, ou político, ele possa apreciá-lo por vários ângulos, sem nunca 'desgarrar' por incapacidade de compreender ou de sentir qualquer de seus aspectos. Esse é um dom muito raro.”

(EUGÊNIO GUDIN, economista, escritor e jornalista.)

Ives Gandra Da Silva Martins, eminente jurista e tributarista

Ives Gandra da Silva Martins, renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, é professor emérito das universidades Mackenzie, Paulista e da ECEME – Escola de Comando do Estado Maior do Exército.

Presidente do Conselho da Academia Internacional de Direito e Economia, é membro das Academias de Letras Jurídicas, Brasileira e Paulista, Internacional de Cultura Portuguesa (Lisboa), Brasileira de Direito Tributário, Paulista de Letras, dentre outras.

Ao longo de sua notável trajetória, recebeu vários prêmios: Colar de Mérito Judiciário dos Tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro, Medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo, Medalha do Mérito Cultural Judiciário do Instituto Nacional da Magistratura e da Ordem do Mérito Militar do Exército Brasileiro, apenas para mencionar alguns. Já participou e organizou mais de 500 congressos e simpósios, nacionais e internacionais, sobre direito, economia e política.

O professor Ives Gandra é autor de mais de 40 livros individualmente, 150 em co-autoria e 800 estudos sobre assuntos diversos, como direito, filosofia, história, literatura e música, traduzidos em mais de dez línguas em 17 países.

José Osvaldo de Meira Penna nasceu no Rio de Janeiro a 14 de março de 1917. Concluiu o Curso de Direito na Universidade dessa cidade, em 1939. Ingressou por concurso na carreira diplomática em 1938, tendo permanecido nela durante mais de quarenta anos, até sua aposentadoria, ocorrida em 1981. Cursou estudos complementares na Universidade de Columbia (New York), no Instituto Jung de Psicologia (Zurich) e na Escola Superior de Guerra (Rio de Janeiro).

Os primeiros anos de sua vida diplomática foram vividos em Calcutá, Xanghai, Ankara e Nandjing. Quando da sua primeira permanência na China foi surpreendido pela guerra (1942) e assistiu posteriormente ao colapso do regime nacionalista chinês. Desempenhou funções diplomáticas também em Costa Rica, no Canadá e na Missão Brasileira junto às Nações Unidas, de onde regressou ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, onde chefiou a Divisão Cultural, no período compreendido entre 1956 e 1959. Foi embaixador na Nigéria, Secretário-Geral Adjunto do Ministério das Relações Exteriores para a Europa Oriental e a Ásia e embaixador em Israel no período compreendido entre 1967 e 1970. Ocupou também o cargo de Assessor do Ministro da Educação e Cultura. Desempenhou as funções de embaixador na Noruega, no Equador e na Polônia, cargo com o qual encerrou a sua carreira diplomática. Depois de aposentado, Meira Penna ingressou no magistério, como professor vinculado ao Departamento de Relações Internacionais e Ciência Política da Universidade de Brasília. Desde fins da década de sessenta desenvolve ampla e combativa atividade jornalística, sendo colaborador de importantes diários brasileiros como O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde (São Paulo), Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), e outros. Em 1986 criou, junto com alguns intelectuais de inspiração liberal, a Sociedade Tocqueville, entidade da qual ainda é o Presidente. Preside, também, o Instituto Liberal de Brasília e é membro ativo da Sociedade Mont Pélérin.

Meira Penna é um dos mais importantes e polêmicos ensaístas brasileiros. Os seus livros, ensaios e artigos cobrem ampla gama de assuntos. A sua produção intelectual pode ser aglutinada ao redor de três grandes centros de interesse: a história, a filosofia (notadamente a dedicada à reflexão sobre a política e a ética pública) e a sociologia. No campo da história, sobressaem as seguintes obras: Shangai, O sonho de Sarumoto e Quando mudam as capitais. No terreno da filosofia, pode-se mencionar vários títulos como por exemplo: Elogio do burro, O Evangelho segundo Marx, Opção preferencial pela riqueza, Decência já, O espírito das Revoluções e A Ideologia do século XX. No campo sociológico, as suas obras mais representativas são: Política externa: Segurança & Desenvolvimento, Psicologia do subdesenvolvimento, Em berço esplêndido, O Brasil na idade da razão, O Dinossauro e Utopia brasileira.

(José Luis Gómez-Martínez)

Gustavo Corção, escritor e pensador

“Agora, ali, além disso, eu descobria que aquela idéia que eu tinha formado de Gustavo Corção, através de pessoas hostis a ele, era inteiramente falsa. Ele era um homem boníssimo, talvez impulsivo e arrebatado nos seus impulsos, mas de uma bondade que transparece à primeira aproximação, nos seus olhos pequenos, azuis, vivos, risonhos, inteligentes e que — por mais estranho que isso possa parecer a quem não o conhece ou não gosta dele, de longe — são olhos de menino.

Ele não tem nada de intratável: apenas é um homem de princípios, corajoso e inflexível quando sustenta os princípios que julga certos. Mas com as pessoas, não. Se ele descobre que temos outras idéias mas, ao mesmo tempo, descobre que sustentamos essas idéias não por má-fé ou covardia, e sim por convicções — que podem estar erradas, mas são leais e firmes como as dele — discorda, mas respeita-nos e não nos nega a sua amizade.”

(ARIANO SUASSUNA, escritor, teatrólogo, do Conselho Federal de Cultura.)

"Expliquei-lhe que tudo em Corção é amor; poucas pessoas conheço com tanta vocação, tanto destino, para o amor. O que parece ódio, nos seus escritos, é ainda amor. Amor que assume a forma das grandes e generosas procelas.

Bate forte, muitas vezes. Mas sempre por amor. Está fatalmente ao lado da pessoa e contra a antipessoa. É a luta que o apaixona. Todos os dias, lá vai ele atirar o seu dardo contra as hordas da antipessoa. Eis o que eu repeti para o meu amigo das esquerdas: - o Corção tem um coração atormentado e puro de menino.

Quem o sabe ler, percebe em todos os seus escritos o pai de Rogério, sempre o pai de Rogério, querendo salvar milhões de filhos, eternamente."

(NÉLSON RODRIGUES, 0 Óbvio Ululante, 1968, pp. 164-166)

“O equilíbrio no julgamento dos problemas humanos, aquilo que os ingleses chamam de sound judgement, é um dos dotes da personalidade de Corção. Decorre do caráter quase universal de sua cultura. Cultura literária, cultura humanística, cultura matemática e física, conhecimento da técnica, capacidade de meditar, tudo isso, ajudado por esse dom precioso que se chama de 'bom senso' ou equilíbrio mental, faz com que, ao se defrontar com qualquer problema, seja ele humano, técnico, ou político, ele possa apreciá-lo por vários ângulos, sem nunca 'desgarrar' por incapacidade de compreender ou de sentir qualquer de seus aspectos. Esse é um dom muito raro.”

(EUGÊNIO GUDIN, economista, escritor e jornalista.)

Ives Gandra Da Silva Martins, eminente jurista e tributarista

Ives Gandra da Silva Martins, renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, é professor emérito das universidades Mackenzie, Paulista e da ECEME – Escola de Comando do Estado Maior do Exército.

Presidente do Conselho da Academia Internacional de Direito e Economia, é membro das Academias de Letras Jurídicas, Brasileira e Paulista, Internacional de Cultura Portuguesa (Lisboa), Brasileira de Direito Tributário, Paulista de Letras, dentre outras.

Ao longo de sua notável trajetória, recebeu vários prêmios: Colar de Mérito Judiciário dos Tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro, Medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo, Medalha do Mérito Cultural Judiciário do Instituto Nacional da Magistratura e da Ordem do Mérito Militar do Exército Brasileiro, apenas para mencionar alguns. Já participou e organizou mais de 500 congressos e simpósios, nacionais e internacionais, sobre direito, economia e política.

O professor Ives Gandra é autor de mais de 40 livros individualmente, 150 em co-autoria e 800 estudos sobre assuntos diversos, como direito, filosofia, história, literatura e música, traduzidos em mais de dez línguas em 17 países.

Pincipais Filosofos Brasileiros e Suas teses.

Eugênio Gudin, o patrono dos economistas brasileiros

Administrador e intelectual, o carioca Eugênio Gudin faz parte da história política e econômica do Brasil não só pelas funções que ocupou na empresa privada e no Poder Executivo, mas por sua vasta produção teórica e pelas posições assumidas em importantes momentos da vida nacional.

Formado em engenharia civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1905, dirigiu a Pernambuco Tramways and Power e por, trinta anos, foi diretor da Great Western of Brazil Railway, no Rio de Janeiro. Paralelamente, presidiu a Associação das Companhias de Estradas de Ferro do Brasil. Na década de 50 foi presidente da Companhia Paulista de Força e Luz e diretor da Associação Econômica Internacional.

O interesse sempre crescente pelos assuntos econômicos levaram Gudin a cursar economia em 1922. Dois anos depois, passou a escrever artigos em O Jornal, do qual era proprietário junto com Assis Chateaubriand.

Em 1938, ele fundou a pioneira Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, no Rio de Janeiro. Até então, ensinava-se economia nas escolas de Engenharia e Direito.

Entre outras obras, escreveu "Princípios de economia monetária" (1943), o primeiro livro sobre monetarismo publicado no país que se tornou bíblia de uma geração que inclui desde Roberto Campos até Mário Henrique Simonsen, que era primo de Gudin.

Foi chamado diversas vezes para colaborar com o governo Vargas durante o Estado Novo. Em 1944, participou como delegado brasileiro da reunião na qual seriam criados o FMI e o Banco Mundial, em Bretton Woods (EUA). Sua principal contribuição, entretanto, seria dada como ministro da Fazenda de Café Filho, em 1954, quando fixou um rígido controle monetário para deter a inflação. Mas ficou só oito meses no cargo, contrariado com o acordo entre Café Filho e Jânio Quadros, governador paulista na época, que afrouxava a política econômica.

Miguel Reale,jurista,filosofo e imortal

Filósofo, Jurista e Imortal. Ética, dignidade, competência e devoção às causas do direito e da humanidade, são características essenciais de Miguel Reale, que na glória de seus noventa anos, ensina com sábia proficiência que o operador do direito, sobretudo o advogado, deve buscar a justiça através do conhecimento científico apurado.

Nesse teor de idéias, lançou-se, ainda moço, na defesa de uma tese contrapunha-se à redução normativista de Hans Kelsen: a "Teoria Tridimensional do Direito".

Toda a teoria do mestre de Viena desenvolveu-se sobre o pensamento de que direito é apenas e tão somente norma jurídica. Miguel Reale entendia que "não, a norma jurídica é apenas a indicação de um caminho, devo partir de um determinado ponto e ser guiado por certa direção: o ponto de partida da norma é o fato, rumo a determinado valor".

O Direito é fato, valor e norma, para quem quer que o estude, havendo apenas variação do ângulo ou prisma de pesquisa, uma realidade, digamos assim, trivavente, ou por outras, tridimensional.

Na tridimensionalidade do nobre jusfilósofo brasileiro, fica clara a noção que o sistema do direito se compõe de um subsistema de normas, de um subsistema de fatos e de um subsistema de valores, isomórficos entre si, isto é, há uma correlação direta entre eles.

Essa tese foi reconhecida e aplaudida em diversos congressos de filosofia do direito, realizados no mundo todo, inserindo com letras imortais o nome de Miguel Reale ao lado de Kelsen, Hart e Cossio.

Hodiernamente, nonagenário, ocupa a cadeira n.º 14 da Academia Brasileira de Letras e outras inúmeras posições no cenário cultural e científico do país. Contudo, tantas glórias e conquistas, em suas palavras, de nada valeriam se não pudesse ter sido advogado, nunca servindo aos fortes e nem cedendo aos prepotentes, porque, ungindo da força moral e da conscientização profissional, buscou nunca fazer do direito "um brinco da inteligência, nem um ornato da natureza convencional ou formal, mas, sim, como sendo sempre uma dimensão plena da vida humana".

(Baseado em texto do advogado, Presidente da Comissão de Cultura da OAB de Sorocaba e mestre em Direito, Vinicius Camargo Silva.)

Administrador e intelectual, o carioca Eugênio Gudin faz parte da história política e econômica do Brasil não só pelas funções que ocupou na empresa privada e no Poder Executivo, mas por sua vasta produção teórica e pelas posições assumidas em importantes momentos da vida nacional.

Formado em engenharia civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1905, dirigiu a Pernambuco Tramways and Power e por, trinta anos, foi diretor da Great Western of Brazil Railway, no Rio de Janeiro. Paralelamente, presidiu a Associação das Companhias de Estradas de Ferro do Brasil. Na década de 50 foi presidente da Companhia Paulista de Força e Luz e diretor da Associação Econômica Internacional.

O interesse sempre crescente pelos assuntos econômicos levaram Gudin a cursar economia em 1922. Dois anos depois, passou a escrever artigos em O Jornal, do qual era proprietário junto com Assis Chateaubriand.

Em 1938, ele fundou a pioneira Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, no Rio de Janeiro. Até então, ensinava-se economia nas escolas de Engenharia e Direito.

Entre outras obras, escreveu "Princípios de economia monetária" (1943), o primeiro livro sobre monetarismo publicado no país que se tornou bíblia de uma geração que inclui desde Roberto Campos até Mário Henrique Simonsen, que era primo de Gudin.

Foi chamado diversas vezes para colaborar com o governo Vargas durante o Estado Novo. Em 1944, participou como delegado brasileiro da reunião na qual seriam criados o FMI e o Banco Mundial, em Bretton Woods (EUA). Sua principal contribuição, entretanto, seria dada como ministro da Fazenda de Café Filho, em 1954, quando fixou um rígido controle monetário para deter a inflação. Mas ficou só oito meses no cargo, contrariado com o acordo entre Café Filho e Jânio Quadros, governador paulista na época, que afrouxava a política econômica.

Miguel Reale,jurista,filosofo e imortal

Filósofo, Jurista e Imortal. Ética, dignidade, competência e devoção às causas do direito e da humanidade, são características essenciais de Miguel Reale, que na glória de seus noventa anos, ensina com sábia proficiência que o operador do direito, sobretudo o advogado, deve buscar a justiça através do conhecimento científico apurado.

Nesse teor de idéias, lançou-se, ainda moço, na defesa de uma tese contrapunha-se à redução normativista de Hans Kelsen: a "Teoria Tridimensional do Direito".

Toda a teoria do mestre de Viena desenvolveu-se sobre o pensamento de que direito é apenas e tão somente norma jurídica. Miguel Reale entendia que "não, a norma jurídica é apenas a indicação de um caminho, devo partir de um determinado ponto e ser guiado por certa direção: o ponto de partida da norma é o fato, rumo a determinado valor".

O Direito é fato, valor e norma, para quem quer que o estude, havendo apenas variação do ângulo ou prisma de pesquisa, uma realidade, digamos assim, trivavente, ou por outras, tridimensional.

Na tridimensionalidade do nobre jusfilósofo brasileiro, fica clara a noção que o sistema do direito se compõe de um subsistema de normas, de um subsistema de fatos e de um subsistema de valores, isomórficos entre si, isto é, há uma correlação direta entre eles.

Essa tese foi reconhecida e aplaudida em diversos congressos de filosofia do direito, realizados no mundo todo, inserindo com letras imortais o nome de Miguel Reale ao lado de Kelsen, Hart e Cossio.

Hodiernamente, nonagenário, ocupa a cadeira n.º 14 da Academia Brasileira de Letras e outras inúmeras posições no cenário cultural e científico do país. Contudo, tantas glórias e conquistas, em suas palavras, de nada valeriam se não pudesse ter sido advogado, nunca servindo aos fortes e nem cedendo aos prepotentes, porque, ungindo da força moral e da conscientização profissional, buscou nunca fazer do direito "um brinco da inteligência, nem um ornato da natureza convencional ou formal, mas, sim, como sendo sempre uma dimensão plena da vida humana".

(Baseado em texto do advogado, Presidente da Comissão de Cultura da OAB de Sorocaba e mestre em Direito, Vinicius Camargo Silva.)

Assinar:

Postagens (Atom)